さて、予告通り「ファーレ立川」のアート作品群を撮影していこう。

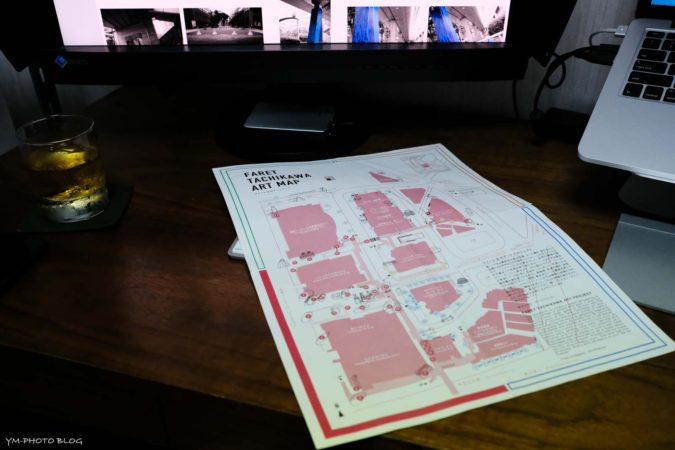

まず、撮影にあたっては「ファーレ立川アートマップ」を参照した。

FUJIFILM X-Pro2 (XF23mmF2 R WR, 23mm, f/4, 1/450 sec, ISO6400)

FUJIFILM X-Pro2 (XF23mmF2 R WR, 23mm, f/4, 1/450 sec, ISO6400)

アート作品を撮影するといっても、ただ撮影しているだけではなかなかおもしろい内容にならなさそうなので、今回は「パートカラー」エフェクトと相性のいい被写体を選んで掲載してみようと思う。

※ 以降のアート作品の説明は、「ファーレ立川アートマップ」に記載されている内容である。

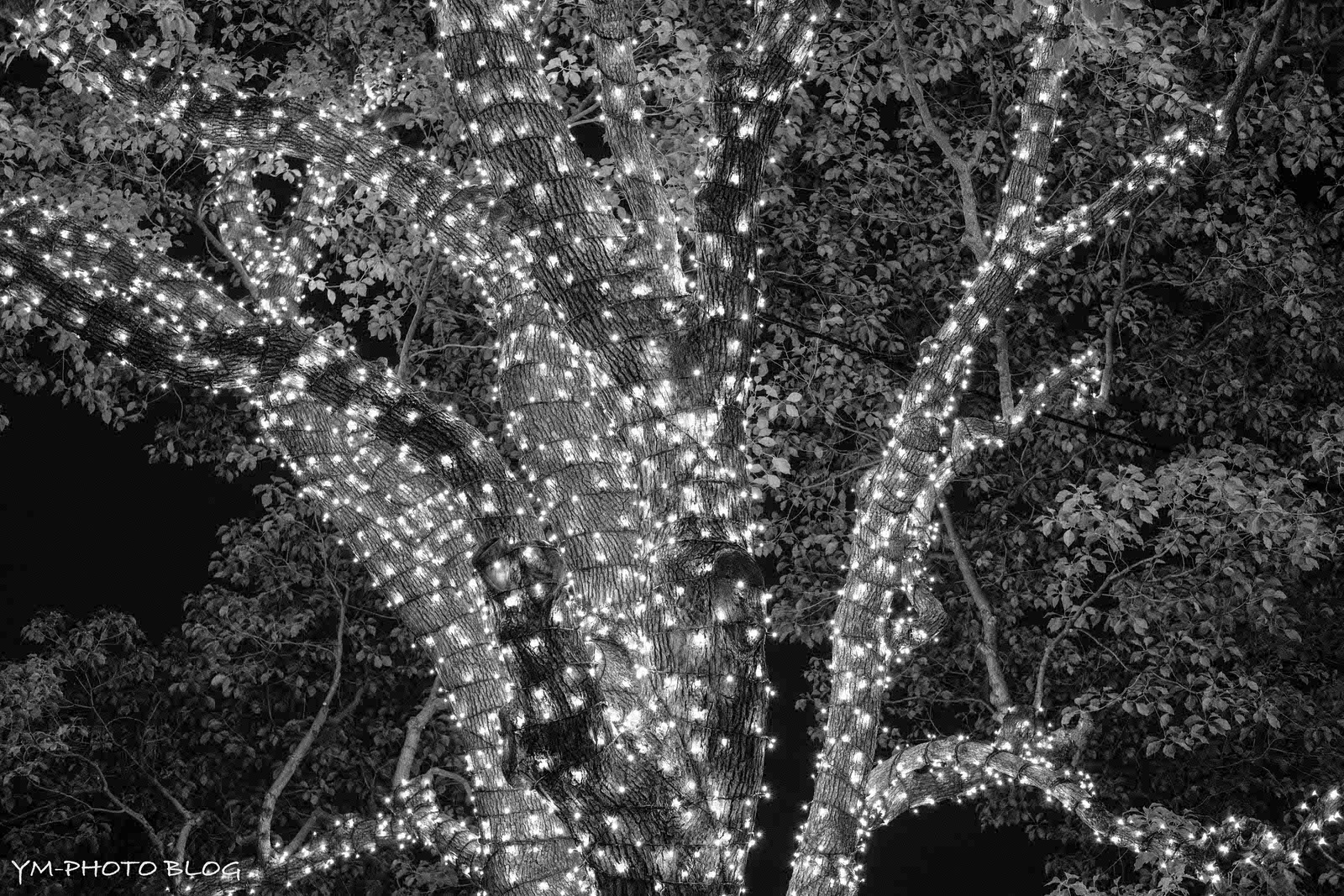

パートカラーとは

「パートカラー」とは、特定の色域だけを残し、残りをモノクロにするデジカメ写真のエフェクトの1つ。

富士フイルムXシリーズでは、「アドバンストフィルター」というエフェクト効果(フィルムシミュレーションとは違うもの)の一つである。

わかりにくいので補足しておくと、「アドバンストフィルター」は背面十字キーの上ボタン「DRIVE」から呼び出す。

FUJIFILM X-T2 (XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, 55mm, f/8, 6.5 sec, ISO200)

FUJIFILM X-T2 (XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, 55mm, f/8, 6.5 sec, ISO200)

パートカラーの他にもトイカメラとかミニチュアとか、いろいろなフィルターがあるので、試してみるのもおもしろそうだ。

換気口(伊藤誠) 伊藤誠がつくる作品はある面から見ると平面的ですが他の側から見るとまったく違って見えるという空間です。今回のデパートの脇にあるペデストリアンデッキ下のドライエリアは普通は自転車置き場などになる場ですが、作家はここを逆に楽しい空間に変えてしまいました。建築上のデッドスペースは動物たちや子どもと同じようにアーティストにとってもライブスポットなのです。

換気口(伊藤誠)

パートカラーの使いかた

撮影していて思ったのだが、「パートカラー」はアート作品との相性がいい。

特に色がはっきりしていて、単色で構成されている作品ではかなり威力を発揮する。

街中の雑多な色を排除することで、アート作品の存在感が引き立つからだ。

オープン・カフェテラス(ジャン=ピエール=レイノー) レイノーは単純化した物体や環境を作ります。彼は以前、四角の白いタイルだけでできた家を作って、そこに25年間住みました。その家は全体が作品であって、その白さを伝えるために家で火を使った調理はせず、食事はいつも外食でした。デパートのオープン・カフェテラス全体を赤い植木鉢と自然石で作った鉱物の庭もそういう考えの延長にあります。

パートカラーが使えるカメラ

ちなみに、パートカラー自体は別に富士フイルムのデジカメにだけ搭載されている機能ではない。

有名どころだと、

- SONY RX100シリーズ

- OLYMPUS PENシリーズ

あたりに使えるカメラがあるようだ。他のメーカーのカメラでも使えるものがあると思うが、別にこのエフェクトが使えるかどうかでカメラを選ぶ必要はないと思う。Photoshopなどの編集ソフトで後から加工することも可能だ。

「”94・82″」ペデストリアンデッキ支柱(市橋太郎) 市橋太郎は変形したキャンバスに描く作家です。ここではペデストリアンデッキの連続した円柱のひとつが構造的な理由で不定形になったものを作品にすることになりました。完全さを予測できるものでありながら完全ではありえなかった形の不満があるわけです。しかしその不完全な柱はそれ故にこそひとつの美術的作品になる自由と栄光を持ったともいえるのです。

撮影時のこと

今回はパートカラーを使おうと決めていたので、事前に使い方の下調べを簡単にしていったのだが、ひとつ気になることがあった。

細かいことなのだが、撮影後の確認をプレビューボタンで呼び出した時に、フィルター効果が反映されていないのだ。結果、「ほんとうにパートカラーで保存されてるのか、これ」というムダな不安を感じつつの撮影となった。

こういう無意味な不備は、信用を落とすことにつながっていくので、細かいことと言わずに改善していってほしい。

「浮くかたち−赤/垂」(植松奎二) 植松奎二は異質な材料の形態とボリューム、線、色を使って空間の安定と崩壊の境目に成立する緊張した作品をつくりだす作家です。ここでは丸い自然石と真っ赤な円錐状の鉄棒と鉄板という4つの要素が力学的にも色彩上でも劇的なコントラストで関係している作品をつくりました。重力や引力、エネルギーといったものは地球という場への興味から来ているような気がします。

おわりに

ファーレ立川のアート作品群の撮影は楽しかった。

街中に点在する作品を捜索して撮影するのは初めてだったが、なんかゲームのようで、夢中で撮影してしまった。

そんなファーレ立川のアート作品はまだまだたくさんあるので、今後もコンセプトを決めて定期的に記事にしていきたいと思う。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントを残す